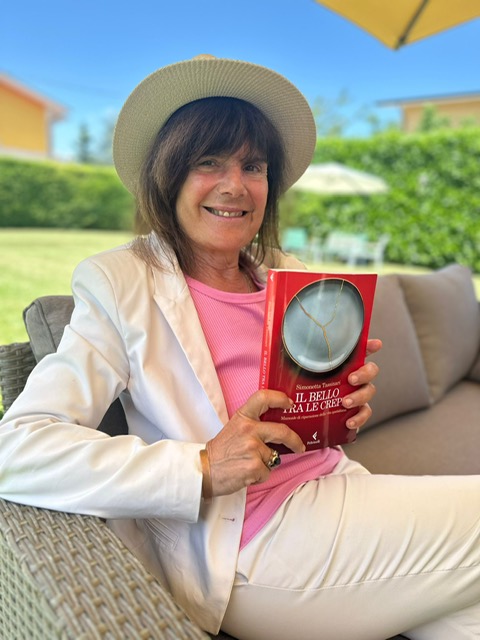

Imparare l’arte della cura, dei piccoli passi e della comunicazione non violenta nel volume edito da Feltrinelli

“Quanto è forte il tuo istinto di riparare?”. “Sei abbastanza relativista nella vita quotidiana?”. “Sai usare il tempo come un alleato?”, sono alcune delle domande poste dalla scrittrice Simonetta Tassinari che, nel suo nuovo libro “Il bello tra le crepe”, edito da Feltrinelli, uscito in questi giorni nelle librerie italiane, ci fornisce gli strumenti per prendere le distanze dalla società della “modernità liquida” indicata da Zygmunt Bauman (1925-2017), in cui ogni cosa, dalle relazioni umane alle idee, viene sistematicamente trattata come un prodotto usa-e-getta e consumata in fretta: e, dunque, facilmente sostituibile, nell’era della velocità, in cui abbiamo fretta di risultati immediati.

Nel nuovo manuale di filosofia pratica di Simonetta Tassinari, “Il bello tra le crepe”, alcuni filosofi riparatori come Karl R. Popper ci insegnano la fiducia nel gradualismo, nei piccoli passi, nei miglioramenti incrementali, quali antidoti efficaci al dogmatismo, all’assolutismo e quali fattori di successo per conseguire le più grandi conquiste.

Simonetta Tassinari elogia, nel nuovo libro, la cultura della “riparazione”, ricordandoci il valore della “filosofia della cura”: una corrente di pensiero, sviluppatasi nel Novecento, in seno alle teorie femministe del secolo scorso, come quelle delle intellettuali Carol Gilligan, Nel Noddings, Sandra Harding e della filosofa italiana, Luigina Mortari che mettevano al centro dell’attenzione la “necessità della cura” delle relazioni umane e della moralità quale misura atta a scegliere di “riparare”, di ricomporre, riadattare e far rinascere le relazioni, in alternativa al rimedio ingannevole della rottura immediata, del “buttare via”.

“Il bello tra le crepe” ci fornisce un’occasione di riflessione per provare a riparare, ad affrontare il confronto, a scegliere le opportunità dettate dall’apertura a quel compromesso efficace, in grado di farci superare le “crepe” inevitabilmente presenti nella vita di ognuno di noi, nell’ambito dei rapporti sentimentali e professionali. Il libro appare come un enciclopedico prontuario filosofico, psicologico, sociologico, che ci racconta, ad esempio, come la cultura atavica del “conservare”, del preservare, del riparare, nata, inizialmente, come un rito ancestrale frutto dell’istinto di sopravvivenza e come contributo alla coesione sociale, abbia contribuito, nelle varie epoche succedutesi, a costruire civiltà e a sviluppare culture, favorendo il progresso dell’umanità.

Utile ed interattivo è il manuale “Il bello tra le crepe” edito da Feltrinelli, che trae esempi dalla storia delle civiltà e dall’esperienza umana, per connettersi, immediatamente, con il mondo interiore del lettore, interrogato dalla scrittrice Simonetta Tassinari con delle puntuali domande e test di verifica capaci di indagare nelle “crepe” presenti nella vita di chi legge il libro, fornendo gli strumenti per “aggiustarle”. Vengono citati nel libro ” Il bello tra le crepe” i più grandi esempi dei “mollatori” della storia, come Richard Nixon, che scelse di mollare il potere, dimettendosi l’8 agosto 1974, a seguito dello scandalo Watergate. E gli esempi di successo costituiti dalla tenacia di chi, invece, ha avuto la capacità di resistere alla prigione, come Nelson Mandela, o ai fallimenti, come Thomas Edison e Walt Disney.

Simonetta Tassinari elogia il valore, come risorsa didattica, del “senno di poi”, del relativismo dei filosofi come Popper che pensano che verità e valori non siano assoluti, ma relativi al contesto culturale, storico e individuale, in contrapposizione alle posizioni rigide degli assolutisti, come ad esempio, i dittatori. Ed il valore del compromesso, come quello evocato dal “giusto mezzo di Aristotele” e dalla phrònesis aristotelica che richiede l’equilibrio tra i nostri bisogni e quelli dell’altro.

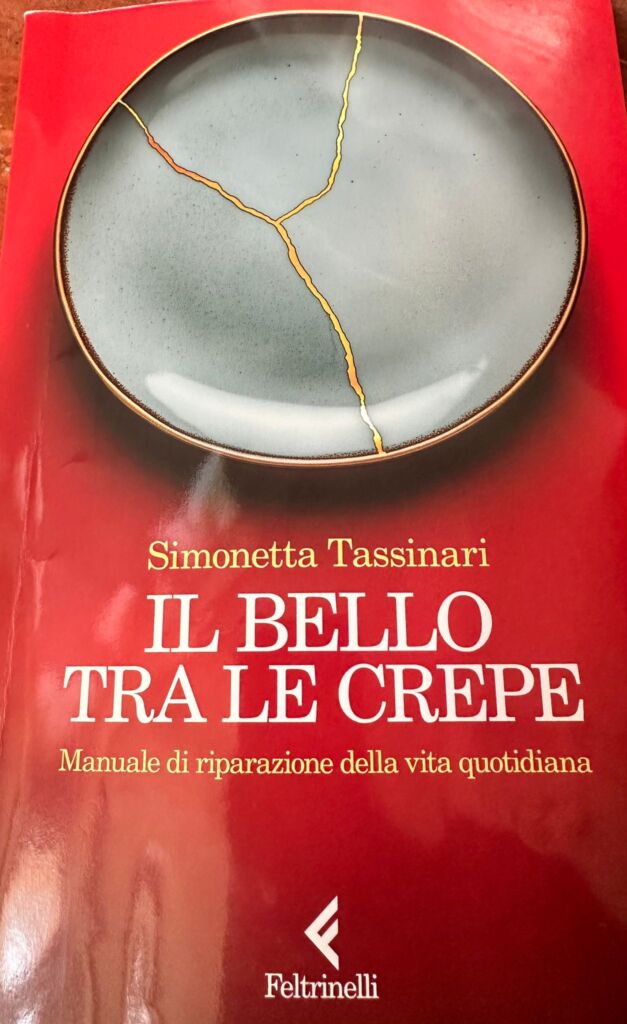

Simonetta Tassinari fornisce, inoltre, un’importante analisi sull’utilizzo delle parole, definite, nel libro, come “cavalli selvaggi” e sull’arte della comunicazione “non violenta” approfondita dallo psicologo americano Marshall Rosenberg, operando la distinzione tra il linguaggio “giraffa”, fondato su una serie di pilastri, fra i quali l’osservazione senza giudizio, contrapposta a quello, manipolativo del linguaggio “sciacallo”. Ed una nuova visione della bellezza come quella suggerita dalla cultura giapponese del Wabi- Sabi, ispirata dalla filosofia buddista, capace di celebrare l’imperfezione e l’invecchiamento.

Davide Marroni