Il progetto nazionale contro il batterio killer degli olivi coordinato dal patologo vegetale Giuseppe Lima

Nel 2013, per la prima volta in Europa, fu ufficialmente accertata nel Salento, in provincia di Lecce, la presenza di Xylella fastidiosa subspecie pauca, un nuovo batterio fitopatogeno da quarantena particolarmente aggressivo su olivo, in quanto responsabile della sindrome denominata del disseccamento rapido dell’olivo (Olive Quick Decline Syndrome). Questa malattia sin dalla sua comparsa ha causato danni ingenti all’olivicoltura del Salento, con un territorio interessato di circa 8.000 chilometri quadrati, oltre 20 milioni di piante morte o gravemente compromesse, una riduzione della produzione superiore al 70-80% in alcune aree, la chiusura di numerosi frantoi oleari e perdite economiche dirette e indirette nel comparto di circa 132 milioni di euro per anno. Alle perdite economiche dirette si aggiungono i consistenti danni al paesaggio, all’ambiente, al turismo e all’identità storico-culturale di una intera comunità che nella tradizione millenaria dell’olivo affonda le sue radici. “Ma il batterio, molto probabilmente, arrivò in Italia molti anni prima del 2013 – ci ha raccontato il professore Giuseppe Lima, ordinario di Patologia Vegetale della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi del Molise – “passando, inizialmente, inosservato, perché giunto in una zona dove l’olivicoltura era ormai da anni trascurata per le note problematiche socio-economiche di perdita del reddito delle produzioni agricole e di conseguente emigrazione, per cui si pensò che i primi seccumi da Xylella dipendessero dallo stato di abbandono o da errate pratiche di gestione agronomica. L’epidemia non esplose subito perché il batterio doveva adattarsi all’ambiente e alla nuova pianta ospite. Quello pugliese fu il primo caso a livello mondiale in cui Xylella fastidiosa attaccò con danni devastanti l’olivo, coltura vegetale sempreverde predominante in Puglia.

Al fine di stabilirne la sua provenienza, il DNA del ceppo salentino di Xylella fastidiosa pauca è stato messo a confronto con quello di altri ceppi di questa sottospecie presenti in altre parti del mondo, come ad esempio in quelli del Sud e del Centro America, ove Xylella rispettivamente attacca piante di agrumi e caffè. I risultati di queste analisi genetiche hanno evidenziato che il ceppo salentino di Xylella fastidiosa pauca (codificato poi come ST53) sia verosimilmente arrivato nel Salento mediante una pianta di caffè infetta importata dal Costarica per finalità ornamentali.

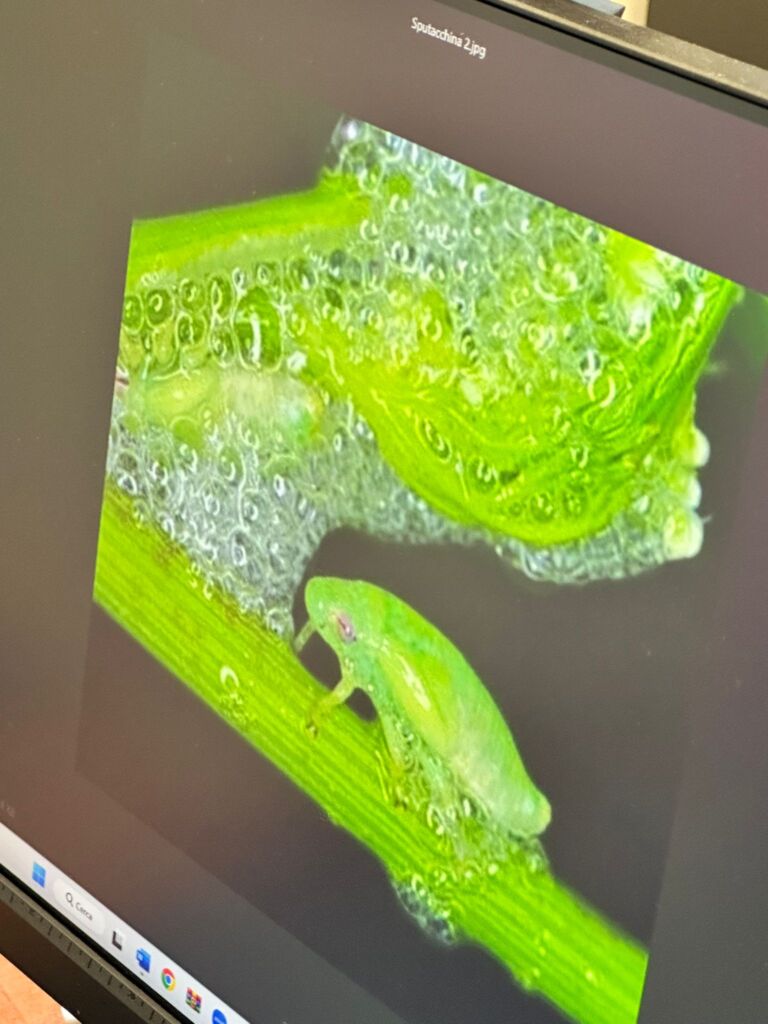

Questa prima pianta infetta, esposta all’ambiente salentino, ha attirato l’attenzione di un insetto polifago molto diffuso in ambiente Mediterraneo, ovvero Philaenus spumarius, della famiglia Aphrophoridae, noto col nome comune di sputacchina media, che presto è diventato, a sua insaputa, un efficiente alleato del batterio fitopatogeno; in altre parole, Xylella e sputacchina sono diventati una coppia fatale per gli olivi salentini – ha proseguito il professor Lima – il batterio per puro istinto di sopravvivenza, non trovandosi nel suo ambiente di origine “guardandosi intorno” e potendo interagire prevalentemente con piante di olivo, le più frequentemente visitate dall’insetto vettore nel periodo primaverile-estivo, con poche mutazioni geniche, si è adattato al nuovo ospite. Nella pianta ospite le cellule batteriche si localizzano nei vasi xylematici ove, aggregandosi formano dei grumi che bloccano il passaggio della linfa con conseguenti disseccamenti di rametti, branche o, in caso di eccessivo numero di infezioni, la morte dell’intera pianta. Il batterio sta gradualmente avanzando verso Nord e dal basso Salento è giunto tra Bari e Foggia ove di recente sono stati segnalati nuovi focolai. L’evoluzione della malattia è lenta ma inesorabile (tra l’inizio dell’infezione e la manifestazione dei sintomi possono passare da 6 mesi a più di un anno). I fenomeni di presunte “guarigioni” di ulivi colpiti dal batterio più volte segnalati nella zona infetta sono solo temporanei in quanto le “ripartenze vegetative” e rifioriture sono dovuti all’energia residua presente alla base delle piante e nell’apparato radicale non ancora raggiunti dal batterio. Infatti, le infezioni partono sempre dalla chioma e progrediscono dall’alto verso il basso, contro la corrente linfatica ascendente. Ma quando il batterio raggiunge il colletto e le radici della pianta, anche i rigogliosi polloni basali sono prima o poi destinati a seccare.

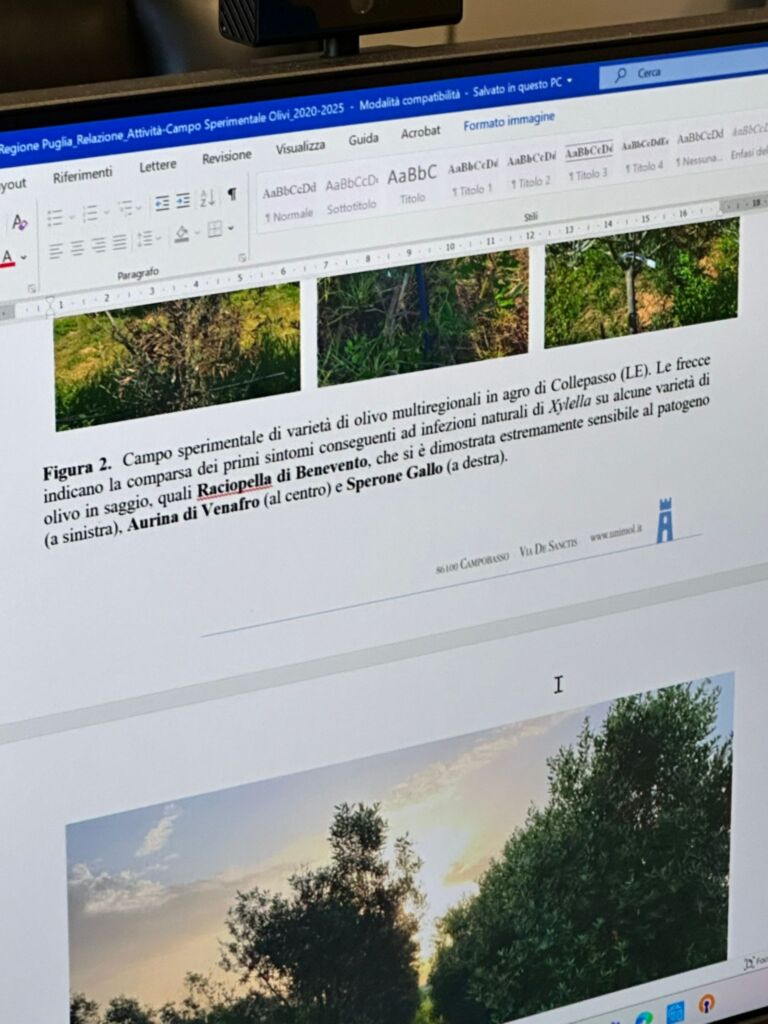

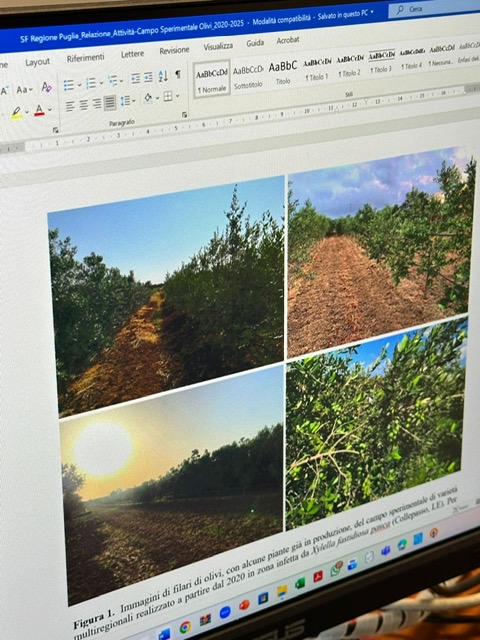

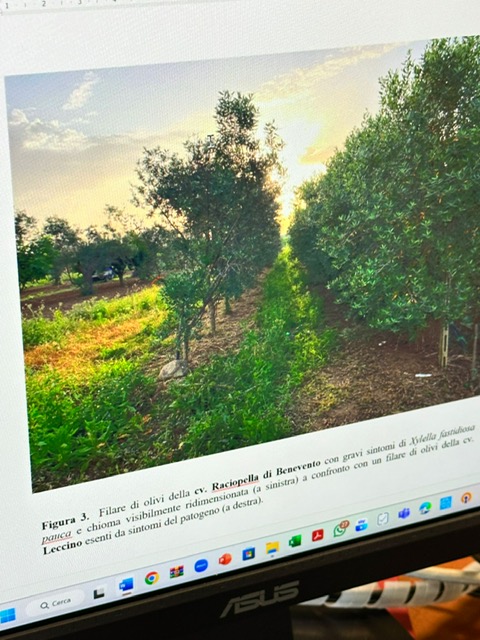

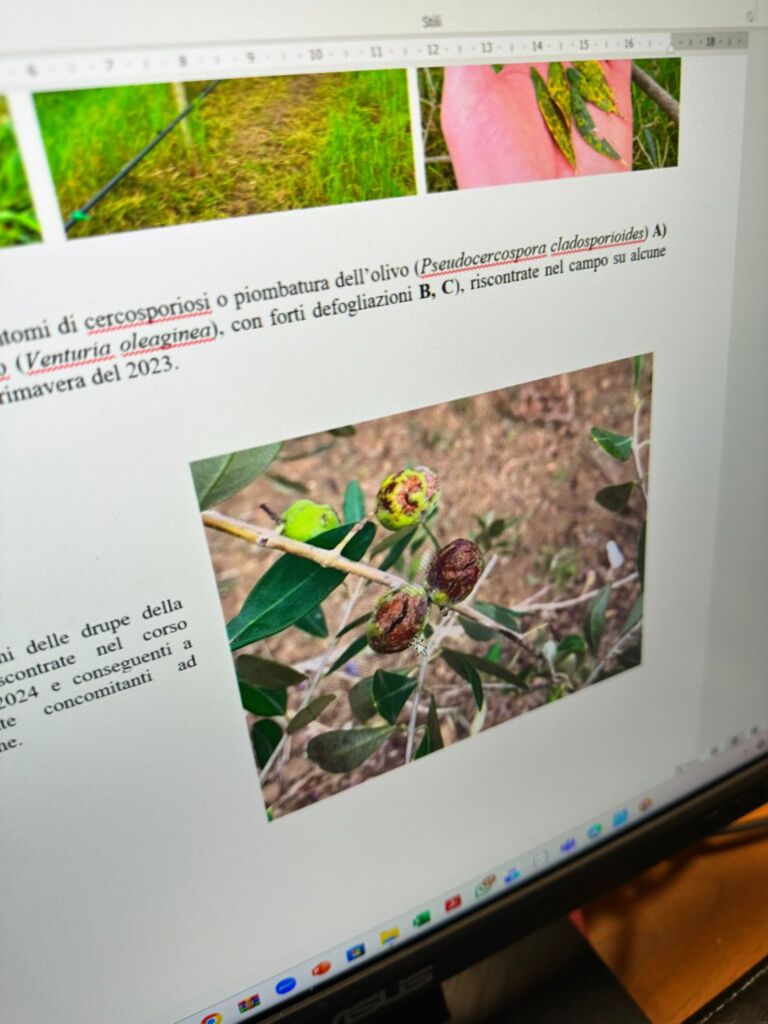

Ma contro questa malattia non si può veramente fare nulla? Dobbiamo solo assistere inermi alla morte degli ulivi? Il prof. Lima, che da molti anni sta osservando il fenomeno in Puglia, sostiene che le piante di olivo abbandonate o mal gestite periscono in breve tempo, mentre quelle sottoposte ad interventi di gestione integrata, soprattutto di natura preventiva, sopravvivono per più tempo, sebbene al momento non sono ancora disponibili prodotti in grado di eradicare il batterio dalle piante infette. Certo è che la carica batterica all’interno delle piante ha un suo ruolo: più è elevata più la pianta perisce nel più breve tempo. “Oltre alle attività di campo finalizzate a proteggere le varietà di olivo salentine altamente suscettibili al batterio, quali Cellina di Nardò e Ogliarola salentina, sin dalla comparsa del batterio, il nostro gruppo di ricerca si è anche attivato per proteggere il ricco patrimonio olivicolo molisano, rappresentato da oltre 20 varietà di olivo autoctone riconosciute e da altre ancora non ufficialmente registrate ” – ha dichiarato il prof. Lima, – dopo qualche anno dalla comparsa della Xylella in Puglia mi resi promotore della costituzione di un campo multi-varietale ove sono state messe a dimora anche le principali varietà di olivo molisane. Lo scopo di questo campo, oltre che di poter eventualmente ampliare la disponibilità di nuove varietà geneticamente resistenti al patogeno, è di raccogliere informazioni sulla suscettibilità o resistenza delle diverse varietà di olivo alle infezioni naturali del patogeno, al fine di non trovarsi impreparati nel mettere in pratica le più opportune strategie di difesa nel caso la malattia dovesse giungere in futuro anche in Molise o altre regioni limitrofe. Dopo oltre un quinquennio di osservazioni, i dati raccolti evidenziano interessanti risultati, in quanto alcune varietà sembrano resistenti/tolleranti al batterio e queste, dopo ulteriori approfondimenti, potrebbero essere considerati sia per nuovi impianti con nuove varietà geneticamente resistenti in zona infetta sia per studi di miglioramento genetico per la resistenza al batterio. Infatti, al momento l’uso di germoplasma resistente è la strategia più realistica per la ripartenza dell’olivicoltura nelle aree già infette dal patogeno e al momento sono ufficialmente disponibili 4 varietà tolleranti/resistenti da poter utilizzare nei nuovi impianti: leccino, favolosa, leccio del corno e lecciana.

Tuttavia – ha proseguito il professor Lima – oltre alla ricerca di nuove varietà resistenti al batterio, è necessario cercare di mettere a punto dei sistemi di difesa delle varietà di olivo autoctone molto

sensibili al patogeno. Con tali finalità, nell’ambito di un progetto nazionale finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Forestale (MASAF) di cui sono il coordinatore stiamo sperimentando tecniche di difesa integrate e sostenibili. Il progetto, il cui acronimo è INTEGROLIV (www.integroliv.com), è coordinato dal Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Università del Molise e beneficia della collaborazione di altri prestigiosi Enti di ricerca, quali il CNR, con l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) e altri Istituti CNR aggregati (IPSP e ISPAAM), il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DiSSPA) di Bari Aldo Moro e i Dipartim enti di Agraria (DA) e Farmacia (DF) dell’Università di Napoli Federico II. Un approccio di difesa integrata alla Xylella dell’olivo è necessario perché la soluzione del problema non sta soltanto in un singolo prodotto miracoloso”, come molti si aspetterebbero, ma in un approccio che sappia combinare, insieme, le pratiche agronomiche, gli interventi atti a ridurre la popolazione/efficienza dell’insetto vettore, nonché l’individuazione di prodotti con attività diretta contro il batterio o anche capaci di accrescere la resistenza della pianta. Dopo anni di ricerche i primi risultati sono tangibili; abbiamo già messo reso noto, mediante pubblicazione su una rivista internazionale “open access” (https://doi.org/10.1094/PDIS-08-24-1770-RE) un protocollo di gestione integrata in grado di mitigare l’impatto della malattia che, nell’attesa di poter individuare una soluzione, speriamo definitiva, al problema, sarà molto utile allungare quanto più possibile la vita degli ulivi non definitivamente compromessi, con particolare attenzione alle piante secolari o millenarie che costituiscono un patrimonio inestimabile di storia e cultura del paesaggio salentino”.

Davide Marroni