Il patrimonio della regione raccontato dal professore Rossano Pazzagli, che individua nella disponibilità di spazi e nella montagna alcune delle più importanti ricchezze future del Molise

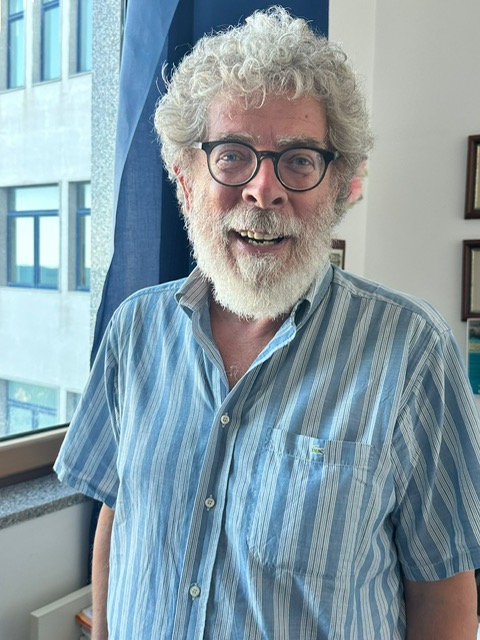

Lo spopolamento del Molise non è di oggi o degli ultimi decenni, ma ha origini lontane. Tra il 1950 ed il 1970, il Molise perse 87.000 abitanti. Tra il 2001 ed il 2021, il Molise ha perso 27.000 abitanti. Ed è il frutto di sbagliate politiche di sviluppo nate tra gli anni ’50 e ’60, nel secolo scorso. “La popolazione ha fatto come l’acqua fa quando piove, svuotando i paesi presenti nelle valli e nelle colline dell’entroterra molisano, per trasferirsi nei capoluoghi e nelle coste (dove Termoli, per esempio, passò da 10.000 a 30.000 abitanti nel secondo Novecento), generando uno squilibrio territoriale che si è registrato anche nelle altre regioni, come l’Abruzzo e le Marche, dove c’è stato un puntuale processo di urbanizzazione e litoralizzazione delle attività, della popolazione, dei servizi ” – ci ha spiegato il professor Rossano Pazzagli, attuale Docente di Storia Moderna e Contemporanea e di Storia del Territorio e dell’Ambiente al Dipartimento Bioscienze e Territorio dell’Unimol – “attraverso un meccanismo di sviluppo polarizzante, in un Paese come l’Italia, che un tempo era, storicamente e strutturalmente, policentrica e che è stata trascurata e mortificata da un successivo sviluppo urbano, consumistico, industriale che ha determinato la concentrazione della popolazione e dei servizi soltanto nei poli, trascurando tutto il resto”.

Le disparità territoriali ispirate da una cultura che chiedeva di abbandonare il modello rurale in favore di quello urbano, hanno generato disuguaglianze sociali nelle comunità presenti tra montagna e pianura, tra costa ed entroterra, tra città e campagna, che contrastano con il principio di uguaglianza dei cittadini, dettato dalla Costituzione. “Chi abita in un paese, ha più difficoltà ad accedere ai servizi essenziali, entra in crisi la dignità di una comunità e oggi che sta per entrare in crisi anche il modello urbano, stiamo pensando ad un riequilibrio fra le aree interne dell’appennino e la costa: rapporto armonico fondamentale e di vitale importanza per ricostruire una coesione, in un Paese lungo e stretto circondato dal mare – ci ha spiegato il prof. Pazzagli, direttore della Scuola dei Piccoli Comuni istituita dal Comune di Castiglione Messer Marino (Ch) e direttore della Scuola di Paesaggio “Emilio Sereni”, presso l’Istituto “Alcide Cervi” di Gattatico (Re), dove, dal 26 al 30 agosto 2025, condurrà alcuni Corsi di formazione di livello superiore, dedicati al tema dei “Paesaggi Colturali” (utili per borse di studio e crediti formativi rivolti a professionisti provenienti da tutta Italia), che si rivelerà utile a comprendere come le differenti colture dei sistemi agrari producano paesaggi diversi.

Oggi le relazioni sono più facili fra Termoli e Pescara o Foggia, piuttosto che fra Termoli e Bojano o Isernia. La costa e le aree interne non dialogano più, anche a causa di alcuni ritardi infrastrutturali che interrompono queste relazioni: “Siamo sulla soglia dello scandalo: Campobasso è l’unico capoluogo di regione, in Italia, che non è possibile raggiungere con il treno” -ci ha detto il professore Rossano Pazzagli, membro dell’Accademia dei Georgofili, per molti anni Presidente del Corso di Laurea in Scienze del Turismo e Beni Culturali e già direttore del Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini ArIA, dell’Unimol – “vivo sulla mia pelle, da 20 anni e chissà per quanti anni ancora” – ha proseguito -” il drastico peggioramento dei servizi di trasporto in Molise. Da Termoli a Roma, dai 6 pullman al giorno, di una volta, si è passati ad appena due corse. Fra Termoli e Campobasso c’erano pullman ogni ora, mentre ora risultano drasticamente ridotte le corse. La mobilità, sia interna che esterna, del Molise, rappresenta uno dei principali problemi che si ripercuotono sulla vivibilità e lo sviluppo economico di una regione che, nonostante la potenziale vicinanza a Roma, risulta difficile da raggiungere”.

Sul tema della rigenerazione delle aree interne, il professor Pazzagli appare ottimista. ” Ci sono esperienze in giro che dimostrano che non tutto è perduto. Che la rinascita è possibile. Ma bisogna acquisire un metodo, una mentalità che ci induca ad impostare strategie che abbiano una durata nel tempo. E politiche e progetti successivi, che siano ispirati da strategie e visioni. Il primo passo della strategia è la rilettura del territorio, che significa che bisogna uscire dalla rassegnata logica del vuoto, dal pensare che nelle aree interne non ci sia niente. La rilettura consente di scoprire che in Molise ci sono paesi, paesaggi, prodotti, un patrimonio di umanità e di tradizioni, che non rappresentano il vuoto, ma il pieno” – ha dichiarato il professore nell’intervista – “una volta individuate le risorse necessarie per il futuro, occorre organizzarle, capire come il patrimonio territoriale diventi qualcosa in cui si può vivere e generale politiche che coltivino il metodo del coinvolgimento delle comunità locali”.

Secondo il prof. Pazzagli non sono troppi i Comuni italiani (attualmente 7.956 Comuni, di cui il 70% con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti): inferiori, nel numero, rispetto ai più grandi Paesi europei. “Autonomi e insieme” fu lo slogan con il quale Pazzagli influì, una quindicina di anni fa, sulle scelte sofferte di alcuni Comuni italiani, incentivati a fondersi per aderire a logiche di razionalizzazione: “Di fronte alle richieste di consigli di alcune amministrazioni comunali, scelsi il compromesso di difendere le autonomie comunali che, allo stesso tempo, invitai ad imparare a lavorare insieme, mettendosi insieme, senza fondersi e senza rinunciare al proprio Sindaco e Consiglio Comunale”.

“Forse l’autonomia del Molise è stata un errore. Ma non si può riparare un errore facendone un altro” dichiara il prof. Rossano Pazzagli, in relazione all’ipotesi di una futura fusione con l’Abruzzo. “Un bilancio serio sul regionalismo non è mai stato fatto nel Paese e le singole regioni sono divenute, nel frattempo, dei piccoli Stati centralistici, guidati dai Governatori, che sembrano indebolire, anziché rafforzare lo Stato. Ma il Molise è una piccola regione che ha tutte le potenzialità per poter sperimentare un buon Governo”.

Il codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, del 2004, aveva previsto l’obbligo, per ogni regione, di elaborare e approvare dei piani paesaggistici regionali, che soltanto 5 o 6 regioni hanno, ad oggi, promosso: “Un piano paesaggistico sarebbe uno strumento di riconoscimento del valore territoriale – ha dichiarato – perché soltanto quando conosco il valore, posso promuovere politiche di tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità” come quella sancita dall’art. 9 della Costituzione, insieme alla conoscenza ed alla valorizzazione del patrimonio artistico e storico della nazione che, una modifica avvenuta nel febbraio 2022, avrebbe complicato, introducendo conflittualità interpretative, nel momento in cui l’ambiente, che era già inserito nel concetto di paesaggio, è stato messo in concorrenza con quest’ultimo (come nella circostanza dell’implementazione di alcuni impianti industriali nelle campagne).

“Se chiedi, oggi, ad un ragazzo, dove arriva la capacità di immaginare il paesaggio del piatto che ha davanti, spesso l’immaginazione si ferma al forno o al supermercato più vicino. E invece è necessario arrivare ad immaginare la filiera intera, a partire dai campi coltivati” – ci spiega il prof. Pazzagli, auspicando il ritorno di una cultura che ripristini quel legame con il territorio intorno che oggi si è spezzato e che ispira alcuni dei temi trattati nel corso di convegni e pubblicazioni.

Il professore ha scritto oltre 300 pubblicazioni. Tra queste, ci sono: ” Un Paese di paesi” (ETS Editore) e “La Nobile Arte” ( Feltrinelli), quest’ultima dedicata all’Agricoltura ed alla sua capacità di produrre cibo e paesaggio nell’Italia moderna. La frase che dà il titolo al libro è dell’economista illuminista molisano, di fine 700, Giuseppe Maria Galanti ed è utile a far maturare nei lettori la consapevolezza che oggi esistiamo grazie al fatto che esistono degli agricoltori che producono cibo. E che l’agricoltura ha dato il primo contributo alla territorializzazione (la trasformazione dello spazio naturale in paesaggio), sottolineando la constatazione che la scelta della colture, la forma dei campi, gli insediamenti rurali, i tratturi, le tecniche di lavorazione, le piccole infrastrutture della campagna, creano solchi, alberi, edifici che sono profondi segni impressi all’identità di un paesaggio, come scrisse Emilio Sereni, scrittore e partigiano, di famiglia ebrea, antifascista e Ministro dell’Assistenza Post – bellica, nel suo noto libro: “Storia del paesaggio agrario italiano”, pubblicato, la prima volta, nel 1961, che lascia tracce significative negli studi del prof. Pazzagli, come quando Sereni scrisse che “il paesaggio non è un dato, ma un processo. Qualcosa che si trasforma nel tempo…e che la qualità del paesaggio corrisponde alla qualità della società in cui viviamo”.

Lo spazio, che oggi scarseggia nelle realtà urbane e metropolitane, acquisterà sempre più valore nel futuro, così come la montagna, a causa del cambiamento climatico. E la bassa antropizzazione attuale del Molise, così come la presenza della montagna, possono rappresentare la ricchezza futura del Molise, secondo il prof. Pazzagli, unitamente al valore ambientale costituito dalla biodiversità e ai servizi ecosistemici, come l’acqua, l’aria, il paesaggio, la capacità di assorbire il carbonio, che i territori interni danno alle realtà urbane.” Quando noi parliamo di aree interne come aree dove non è rimasto niente, diciamo una cosa non vera. Sono rimaste tante cose. Il problema è tornare a vederle. Ci sono ma non le vediamo più” ci ha detto nel corso dell’intervista il prof. Pazzagli che non dimentica di ricordare la dignità urbana dei centri molisani e la bellezza del paesaggio: “Ci sono paesi con grande personalità e luoghi che sono come le persone. Che hanno una fisionomia definita. E che vanno amati, conoscendoli e rispettandoli. C’è la possibilità di sperimentare in Molise una imprenditoria agricola nuova e sostenibile, perché si tratta di un territorio che non è stato conquistato dal modello prevalente, urbanocentrico e consumistico, che, in altri casi, ha distrutto campagne e agricoltura. E credo, in maniera provocatoria, al non turismo del Molise, ovvero ad un tipo di turismo non massificato, ma destagionalizzato, diffuso, diluito, fondato su gastronomia, tradizioni, aspetti ambientali, in cui il turista entra in contatto con la comunità locale, prediligendo località in cui si vive bene. Dove gli abitanti vivono bene”.

E in tema di Università italiana, il prof. Pazzagli ha concluso, dicendo che le politiche nazionali hanno progressivamente ridotto l’autonomia, concorrendo a creare un sistema di vincoli asfissiante che, in una realtà piccola come il Molise, si avverte anche di più: “L’Università degli Studi del Molise avrebbe bisogno di essere liberata dalle pastoie burocratiche e centralistiche del sistema universitario italiano – ha dichiarato il professore – perché l’Unimol ha tutte le carte in regola per poter giocare un ruolo attivo, nell’orizzonte globale e nel contesto scientifico, facendo perno sul rapporto tra Università e territorio che, qui più che altrove, è possibile rafforzare ed esplicare, constatando dei risultati. Anche perché, come dico spesso ai miei colleghi: il più bel laboratorio dell’Università è il suo territorio”.

Davide Marroni